2025年4月9日、日本パグウォッシュ会議と世界宗教者平和会議(WCRP)日本委員会の共催により、2024年度公開講座「核時代における非戦」の第4回『ラッセル法廷・ベトナム反戦運動と陸井三郎――ベトナム戦争犯罪調査と国際派知識人の軌跡』が開催されました。

今年は、ベトナム戦争終結から50年という節目の年にあたります。本講座では、1970〜80年代に展開された国際反核運動およびベトナム戦争犯罪調査の活動に焦点を当て、平和運動を記録し支えてきた国際派知識人・陸井三郎氏の思想と実践について検証いたしました。

冒頭では、共催団体であるWCRP日本委員会を代表し、中村憲一郎氏(佼成学園理事長/ストップ!核依存タスクフォース運営委員)の開会の挨拶から始まりました。

冒頭では、共催団体であるWCRP日本委員会を代表し、中村憲一郎氏(佼成学園理事長/ストップ!核依存タスクフォース運営委員)の開会の挨拶から始まりました。

中村氏は、自身にとって平和へのまなざしを育む原点が、高校時代に触れたベトナム戦争にあったことを述べたうえで、「現代戦争の出発点としてのベトナム戦争」の歴史的意義について言及されました。枯葉剤の使用や心理戦、そして戦後の兵士たちが抱えたPTSDや薬物依存など、ベトナム戦争が単なる国家間の戦争ではなく、「人間への深い傷」として刻まれたものであることを振り返りました。

さらに中村氏は、宗教者の立場から、核依存に抗うということは単なる政治課題ではなく、人間のいのちと尊厳に関わる「信仰的課題」であると位置づけ、「宗教者・科学者・市民が手を携え、今こそ“核によらない安全保障”を語るときである」と力強く呼びかけました。

司会を務めた高橋博子氏(奈良大学教授/日本パグウォッシュ会議運営委員/PRIME研究員)は、引き続き本講座の趣旨について説明しまいたた。

現在、核兵器禁止条約をめぐる国際的な動きが進展する一方で、トランプ第二次政権の成立以降、米国を中心に核抑止論や軍事力信仰が再び勢いを増している情勢にあります。これは、1970年代末から1980年代初頭にかけてのレーガン政権下で見られた「軍拡の時代」の再来とも言える状況です。

こうした中にあって、当時の国際的反核運動に深く関わり、日本とヨーロッパをつないできた陸井三郎氏の活動と思想は、今日を生きる私たちにとっても再検討すべき重要な意義をもっていると述べ、本講座の目的を明確に位置づけられました。

第1部では、2025年2月に刊行された書籍『ベトナム反戦運動のフィクサー 陸井三郎:ベトナム戦争犯罪調査と国際派知識人の軌跡』(彩流社)の共編者である河内信幸氏(中部大学名誉教授)が登壇し、1950年代から1980年代にかけての陸井三郎氏の活動を三つの時期に分け、その生涯と思想を振り返りました。

第1部では、2025年2月に刊行された書籍『ベトナム反戦運動のフィクサー 陸井三郎:ベトナム戦争犯罪調査と国際派知識人の軌跡』(彩流社)の共編者である河内信幸氏(中部大学名誉教授)が登壇し、1950年代から1980年代にかけての陸井三郎氏の活動を三つの時期に分け、その生涯と思想を振り返りました。

陸井氏は、大学などの組織に属さず、筆一本で社会と向き合い続けた在野の研究者でした。早くから社会意識に目覚め、マルクス主義とアメリカのプラグマティズムの双方に学びながら、科学技術と社会との関係を深く考察し、核兵器や戦争の本質に鋭い視線を向けていました。

また、原水爆禁止運動やベトナム戦争犯罪調査、国連軍縮特別総会など、国内外の平和運動において実務を担い、多くの人や組織を結ぶ役割を果たしました。欧米やアジアの反戦・反核運動と日本をつなぐ存在として、交渉や記録、運営といった実務に徹する姿勢から、後に「フィクサー」とも呼ばれるようになったといいます。

講演では、陸井氏の行動の根底にあった「人間へのまなざし」にも焦点が当てられました。植民地主義や軍産複合体への批判、戦争によって引き裂かれる人間関係への怒り、そして民族の自己決定権の擁護――こうした視点が陸井氏の言葉と行動に一貫していたことが語られました。

第2部では、同書の共編者である藤本博氏(南山大学外国語学部元教授/PRIME研究員)が登壇し、陸井三郎氏が深く関わった「ラッセル法廷」、特に1967年に東京で開催された法廷と、その周辺で行われた戦争犯罪調査の歴史的意義について講演しました。

第2部では、同書の共編者である藤本博氏(南山大学外国語学部元教授/PRIME研究員)が登壇し、陸井三郎氏が深く関わった「ラッセル法廷」、特に1967年に東京で開催された法廷と、その周辺で行われた戦争犯罪調査の歴史的意義について講演しました。

藤本氏は、哲学者バートランド・ラッセルが提唱した「国際民主法廷」としてのラッセル法廷が、政府や国際機関による法的枠組みが機能しない中で、民間が真実を告発する手段として位置づけられていたことを解説しました。1966年に設立された日本戦争犯罪調査委員会の活動や、陸井氏がその調査団の中で果たした実務的な役割についても説明しました。

講演では、アメリカによる北ベトナムへの空爆(北爆)について、単なる無差別爆撃ではなく、民間施設や住宅、学校、水利施設などを意図的かつ系統的に標的とした実態が語られました。多数の小型爆弾を含むクラスター爆弾(当時「ボール爆弾」とも呼ばれた)や、焼夷弾より高温で長時間燃焼するナパーム弾の使用によって、北ベトナムの都市や集落に甚大な被害がもたらされたことが紹介されました。

また、戦場が先進兵器の“実験場”と化していた実態についても、陸井氏の調査や、原爆被害の初期報道でも知られる記者ウィルフレッド・バーチェットの証言をもとに紹介しました。アメリカの戦争手法が「科学的殺傷方法」へと移行しつつあったことが、いかに人道上の重大な問題をはらんでいたかが指摘されました。

ラッセル法廷では、実際にベトナム現地の被害者が出廷し、医師による診断を受けた記録も残されています。藤本氏は、「民間の立場から、証言と証拠に基づいて記録するという営みが果たした役割は、現在にもつながる問いを投げかけています」と述べました。

講演後の質疑応答では、現代における戦争犯罪の記録と告発のあり方や、民間の力による国際連帯の可能性、そして若い世代への継承の課題などについて、活発な議論が交わされました。

ウクライナやガザにおいて武力行使が続く中、国際社会の対応が後手に回っている現状にも言及がありました。登壇者の方々は、ラッセル法廷の経験を踏まえつつ、現代の戦争や核をめぐる状況においても、国際法に基づく対応に加え、市民の立場から記憶を記録し、倫理的な視点で問い続ける営みが重要であることを強調しました。

また、陸井三郎氏が「国」ではなく「人」に寄り添い、実務に徹しながらも一貫して思想を語り続けたその姿勢は、現代の平和運動にとっても大きな示唆を与えるものであると語られました。

本講座では、国際的な反核・反戦運動の中で、表立った主張や政治的対立を超えて多くの人々や組織を結び、運動の調整や記録に徹してきた陸井三郎氏の姿勢に焦点が当てられました。

各国の運動をつなぐその活躍から「フィクサー」とも呼ばれた陸井氏は、国際会議の実務やネットワークづくりに携わり、ベトナム戦争犯罪調査やラッセル法廷の調整役として、市民社会の声を広く国際社会に届ける役割を果たしてきました。

戦争の事実をどのように記録し、どのようにつなぎとめていくのか――その営みは、国家や制度によってではなく、一人ひとりの実践によって支えられてきたのだということが、改めて浮き彫りになりました。

戦後80年を迎える今、陸井氏のような在野の知識人の歩みから学ぶべきことは少なくありません。語られることのなかった声に耳を傾け、分断された社会を静かに編み直すような実践の可能性が、今もなお、私たちに問いかけられていると感じます。

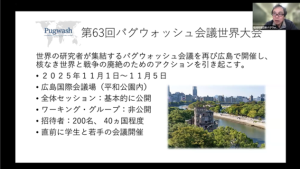

本講座の最後には、2025年11月1日から5日にかけて広島で開催される「第63回パグウォッシュ会議世界大会」についてのご案内がありました(大会案内はこちら)。

本講座の最後には、2025年11月1日から5日にかけて広島で開催される「第63回パグウォッシュ会議世界大会」についてのご案内がありました(大会案内はこちら)。

本大会では、市民が参加できるセッションも設けられる予定であり、若い世代をはじめとする多くの皆さまとともに、核兵器も戦争もない未来を築いていくための場となることが期待されています。会場でのご参加が広く呼びかけられました。

なお、本講座の様子は日本パグウォッシュ会議の公式ウェブサイトにて動画が公開されています。より詳しくご覧になりたい方は、ぜひご視聴ください。