2025年4月3日、日本パグウォッシュ会議と世界宗教者平和会議(WCRP)日本委員会の共催により、2024年度公開講座「核時代における非戦」の第3回『核兵器・戦争廃絶を求めて――日本被団協との70年』が開催されました。

今年は、ラッセル=アインシュタイン宣言(1955年7月9日)から70周年にあたります。ビキニ水爆実験による“死の灰(フォールアウト)”と、そこから広がる核戦争への危機感がこの宣言を生み出し、その後のパグウォッシュ会議をはじめとする国際的な反核運動の出発点となりました。

2023年には、日本原水爆被害者団体協議会(被団協)にノーベル平和賞が授与されました。授賞式では、ノルウェー・ノーベル委員会のヨルゲン・バトネ・フリードネス委員長が、ラッセル=アインシュタイン宣言の一節

「あなたが人間であること、それだけを心に留めて、他のことは忘れてください」

を引用し、

「今日、私たちは改めて自問しなければなりません。私たちは人間性を忘れてはいないでしょうか?」

と問いかけました。

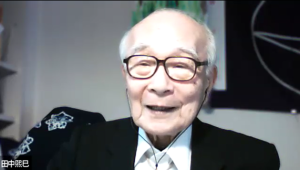

今回の講座には、授賞式でスピーチを行った田中煕巳氏(日本原水爆被害者団体協議会代表委員)をお迎えしました。田中氏は長崎で被爆し、1954年のビキニ事件の際には、当時勤務していた東大生協の仲間とともに、亡くなった久保山愛吉さんのご家族に寄せ書きを届けた経験をお持ちです。その後、第一回原水爆禁止世界大会への参加、被団協の設立、そして20年にわたる事務局長としての活動を通じて、被爆者運動の歴史を体現してこられました。

今回の講座は、高橋博子氏(奈良大学教授/日本パグウォッシュ会議運営委員/PRIME研究員)との対話形式で進行し、戦争体験の証言から科学者としての歩み、そして次世代への問いかけに至るまで、深い対話が交わされました。

講座の冒頭では、WCRP日本委員会を代表して、三宅善信氏(金光教春日丘教会長/ストップ!核依存タスクフォース運営委員)が開会の挨拶を行いました。

三宅氏は、ご自身の祖父が戦後、宗教者による平和運動に深く関わっていたことを紹介し、「宗教者が持つ“信念”は、科学者の“証拠”とは異なるかたちで社会を動かす力になります」と述べました。特に、現代のようにフェイクニュースや虚偽情報が拡散する時代においては、「真実をその場で即座に否定する直感的な反応力こそが、倫理を守る力になります」と強調しました。

さらに、「声を上げる者が信念を持って語り続けなければ、真実はかき消されてしまいます」と語り、科学者と宗教者が協力して理性的な対話を重ねていくことの大切さを、あらためて訴えました。

対話は、田中氏の被爆体験の記憶から始まりました。1945年8月、長崎で被爆された際、自宅で突然感じた閃光と爆風に襲われた体験や、数日後に母親とともに山を越えて被災地に入り、家族を探しながら焼け跡を歩いた記憶について語りました。それは単なる「記録」ではなく、「記憶を生きる」という営みであると述べました。

戦後の占領期には、原爆被害について語ることが厳しく制限されており、被爆の実態は社会にほとんど知られないまま、長い沈黙の時間が続いていました。

そうした空気が大きく変わるきっかけとなったのが、1954年のビキニ水爆実験による被災でした。この出来事を契機に、社会全体で核兵器への関心が高まり、被爆者の方々も自身の体験を語り始めるようになりました。田中氏ご自身も、職場での署名活動を通して、初めて自らが被爆者であることを公にしたと語りました。

戦争体験を通じて、「なぜ原爆はあれほどの破壊をもたらしたのか」という根源的な問いが、田中氏の中に生まれたといいます。戦後の困窮期により進学の機会には恵まれませんでしたが、5年間の社会人生活を経たのち、大学に進学しました。そこで物理や工学を学び、やがて工学博士として大学で研究と教育に携わるようになりました。

科学の道へ進んだことは、原爆という出来事を外側からではなく、内側から理解しようとする試みでもあったと田中氏は語りました。一方で、科学は必ずしも人間にとって善であるとは限らないという気づきも、研究を重ねる中で深まっていったといいます。科学技術が人の命を奪う手段となりうる現実の中で、科学者が社会に対してどのような倫理的責任を果たすべきか――田中氏はその問いを、常にご自身に問いかけ続けてきたことが語られました。

対話の中では、戦後日本の政策と被爆者との関係についても踏み込んだ話がありました。1994年に整備された「原爆被爆者に対する援護に関する法律」は、日本原水爆被害者団体協議会(被団協)による長年の運動の成果の一つといえますが、田中氏はその内容に対して強い疑問を呈しました。

この法律は、生存している被爆者への支援制度としては一定の形を整えたものの、すでに亡くなった被爆者やそのご家族に対する補償、またその記憶の継承については、いまだ十分な対策が講じられていないと指摘しました。田中氏は、「死亡者への施策はなかった」「ごまかしの法律だった」と明言し、援護法が成立したことで“もう問題は解決された”というような世論の空気に対して、強い悔しさをにじませながら語りました。

「亡くなった人の尊厳と苦しみを、私たちはどこまで受け止めているのか」。この問いは、過去の出来事の清算ではなく、今もなお続く制度のあり方と、社会全体の倫理観に向けられているものでした。

講座の後半では、戦争や核兵器の記憶を持たない若い世代と、どのように向き合っていくかという課題へと話題が移りました。高度情報社会の中で、若者たちは戦争や被爆の体験を「遠い過去の出来事」として受け止めがちである一方で、不安定な未来や社会との断絶といった不安も抱えているといいます。

田中氏は、そうした若い世代に対しては、「ただ伝える」のではなく、「ともに考える」姿勢が何よりも大切であると語りました。科学的な知識と被爆の記憶を、未来を切り拓くための想像力へと昇華させるためには、「生きた声」が欠かせないことを強調しました。

被爆者としての語りは、単に過去を語るものではなく、「これからをどう生きるか」をともに考えるための行為でもあるのだと述べました。

対話の終盤では、核の問題は過去の歴史として語られるべきものではなく、いまなお続いている「現在の課題」であることが、あらためて確認されました。拡大抑止に依存する日本政府の姿勢や、世界各地で高まる核使用のリスクに対して、私たちはどのような倫理と行動で向き合うべきか――その問いは、科学の領域だけでなく、私たち一人ひとりの生き方そのものに深く関わる問題として提示されました。

科学者としての責任、若い世代への言葉の届け方、そして人間の命の価値をどのように見つめるか。田中氏の語りから浮かび上がってきたのは、「戦争をしない」ということが単なる理念ではなく、「日々の選択」に関わる実践であるという視点でした。

この講座は、個人の記憶と制度の課題、科学と倫理、そして過去・現在・未来が交差する貴重な場となりました。田中煕巳氏の語りは、被爆の記憶を継承するだけでなく、「今を生きる私たちはどう応えるのか」という問いを、静かに、しかし確かに私たちに投げかけていたのです。

日本パグウォッシュ会議では、2025年11月に広島で第63回パグウォッシュ世界大会を開催予定 (https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/peace80/hope-pugwash.html)。科学者、宗教者、学生、市民がともに未来を語り、行動するこの国際会議への関心と参加を期待しています。

なお、本講座の様子は日本パグウォッシュ会議の公式ウェブサイトにて動画が公開されています。より詳しくご覧になりたい方は、ぜひご視聴ください。